(Laboratorios 6 y 11) Por Luis Ospina Raigosa

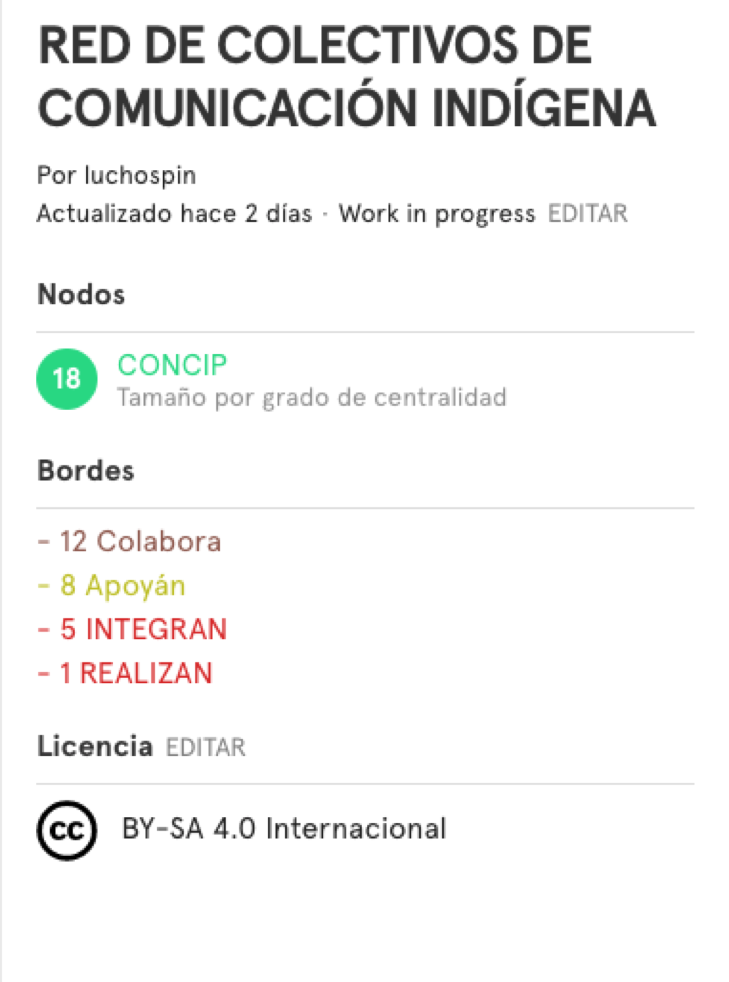

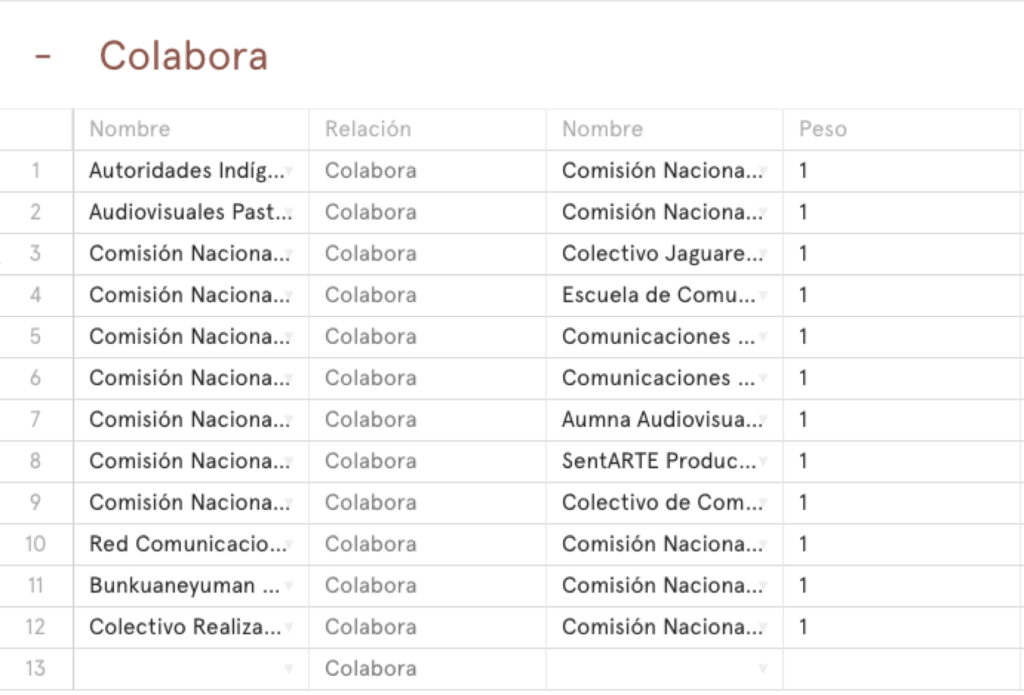

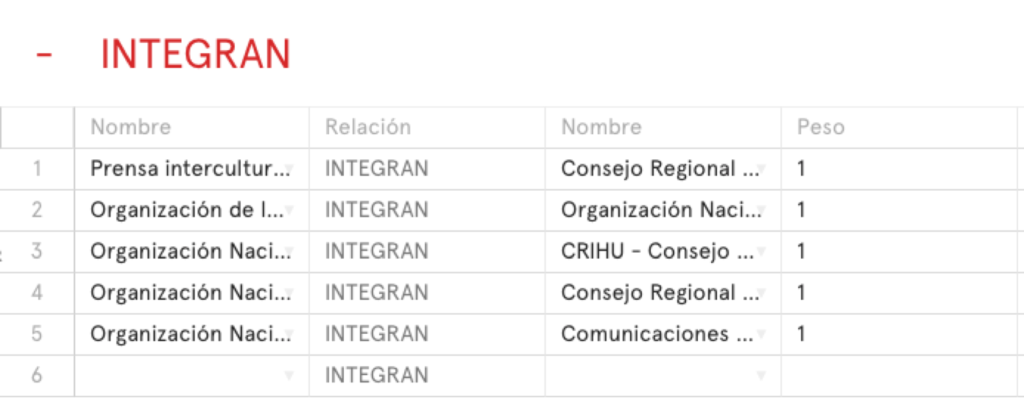

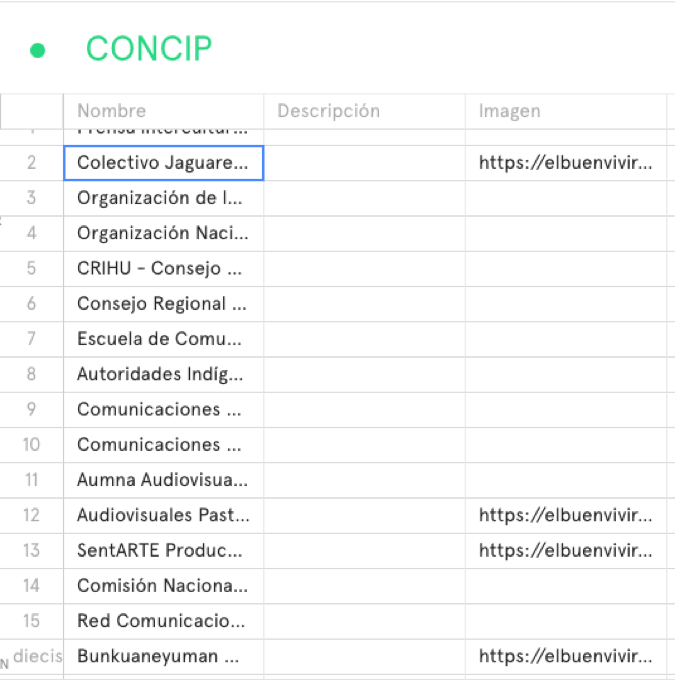

Uno de los intereses principales del proyecto final para la clase de Métodos Avanzados consiste en dar cuenta de las redes sociales (personas, colectivos y organizaciones y sus interacciones) sobre las que se sustenta el proyecto multiplataforma “El Buen vivir”.

En este sentido el lanzamiento de la segunda temporada de la teleserie emitido el domingo 25 de abril de 2021 por el Canal 13 es una buena oportunidad para rastrear los actores involucrados en la producción audiovisual y obtener datos de sus interacciones en la red social Twitter.

En este sentido creamos, con ayuda del Prof. Andrés Lombana, una lista de los Usuarios y de las Palabras clave (Hashtags) que la red social de “El Buen vivir” vienen usando para realizar la campaña de expectativa frente a la teleserie y para anunciar la emisión de cada capítulo. A continuación, presentamos la lista:

| Usuarios | Palabras clave (Hashtags) |

| @concipmpc | #ElBuenVivir |

| @CanalTreceCO | #MemoriaAudiovisualIndigena |

| @DirAudiovisual | #PueblosIndigenas |

| @MPCindigena | #Kogui |

| @ministerio_tic | #Embera |

| @fundacionnatibo | #Miraña |

| @ONIC_Colombia | #Misak |

| @OPIAC_Amazonia | #Quillasinga |

| @CIT_indigena | #Puinave |

| @GobiernoMayor | #Korebajü |

| @AICOPachaMama | #Pijao |

| @CNMIColombia | #Inga |

| @MinTIC_responde | #Kankuamo |

| @CNTI_Indigena | #Wámone |

| @Cronicasdespojo | #Tikuna |

| @ACIN_Cauca | #MujeresIndigenas |

| @CRIC_Cauca | #CineIndigena |

| @RedWayuu | #Daupará2021 |

| #VolverAlOrigen | |

| #ElBuenVivir2 |

El 18 de abril incorporamos este listado al programa D-TCAT para que iniciara la captura de los datos teniendo en cuenta que entre el 20 y el 23 se re-emitieron los tres capítulos de la primera temporada de la serie “El buen vivir”.En este sentido se usó una de las herramientas de TCAT para dar cuenta de las menciones a las palabras clave (Hashtags) usadas. La ventana de observación se definió entre el 18 y el 26 de abril. Se incluyó el tope de 500 tweets que por defecto la herramienta propone.

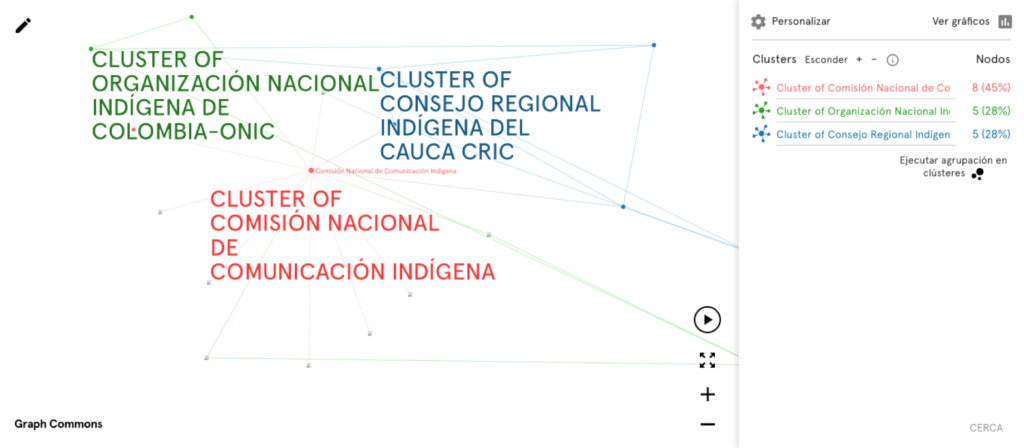

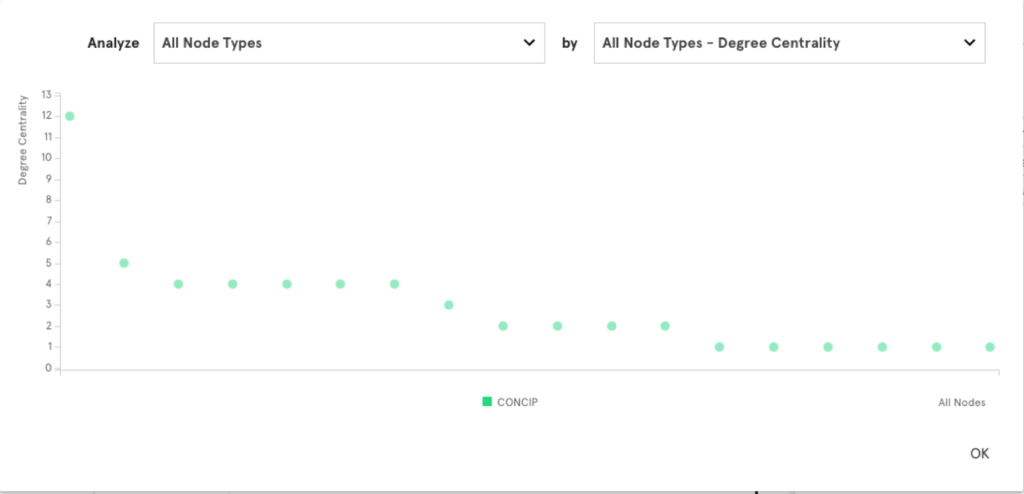

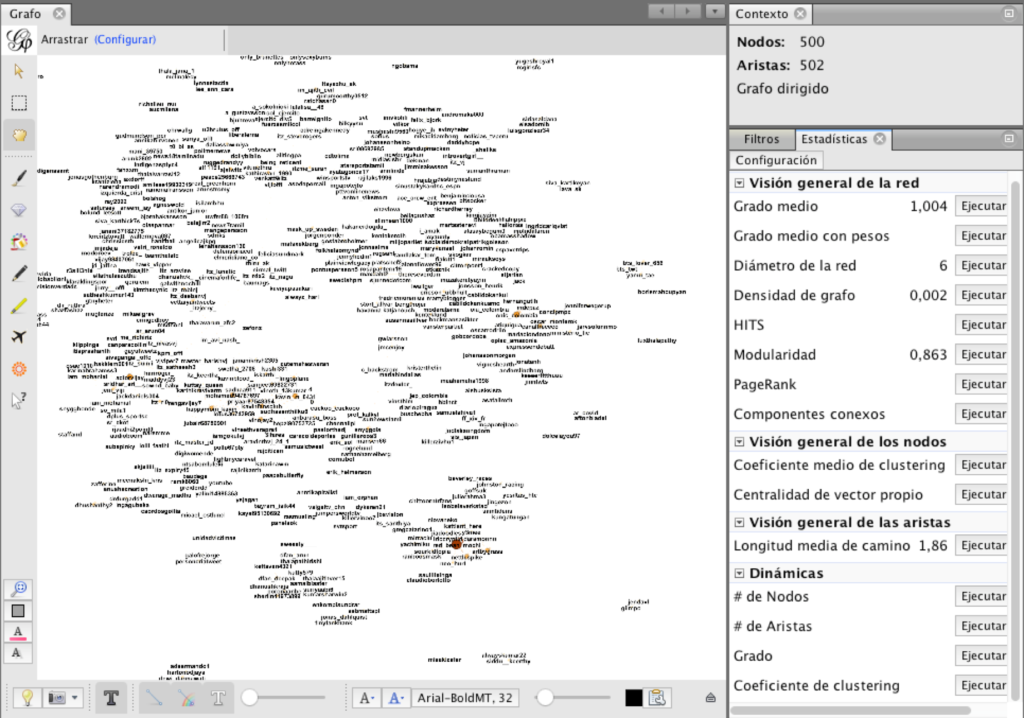

El documento que resulto de este procesamiento se importó a Gephi para realizar una exploración visual de los datos y hacer una primera aproximación a las redes sociales que usan dichos Hashtags. Los resultados de la visualización se presentan a continuación:

Para procesar este gráfico se exploraron algunas herramientas de Gephi que permitieran organizar el Grafo. En primera instancia se usó la herramienta “Distribución” y se seleccionó la opción “Ajuste de etiquetas”. Esto permitió que los datos se ajustaran para poderlos visualizar.

Una segunda acción consistió en la opción “Apariencia” donde se seleccionó la opción de “nodos” y luego la de “Ranking” para poder resaltar cromáticamente los nodos con más presencia. Partiendo de este grafo es posible enunciar algunas características de la red.

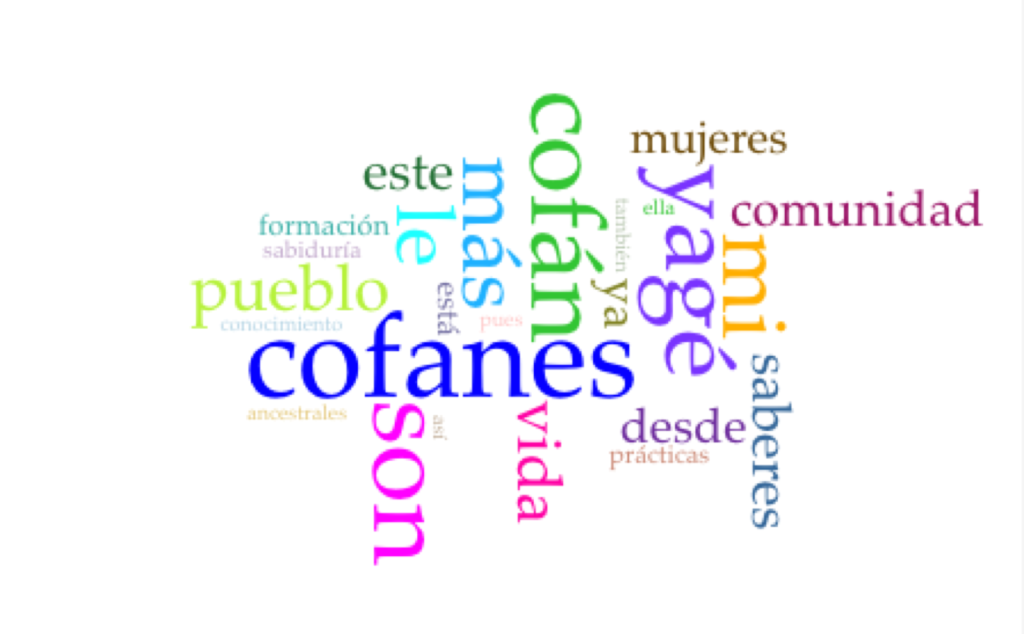

- Es una red muy dispersa con nodos de poca influencia y pocas interacciones. Se percibe la presencia de nodos en torno a #Elbuenvivir como concepto pero no necesariamente vinculado a la teleserie.

- Se pudo verificar la presencia de 238 nodos lo que genera un cúmulo de actores dispersos que hacen necesario el uso de filtros para rastrear específicamente los actores deseados.

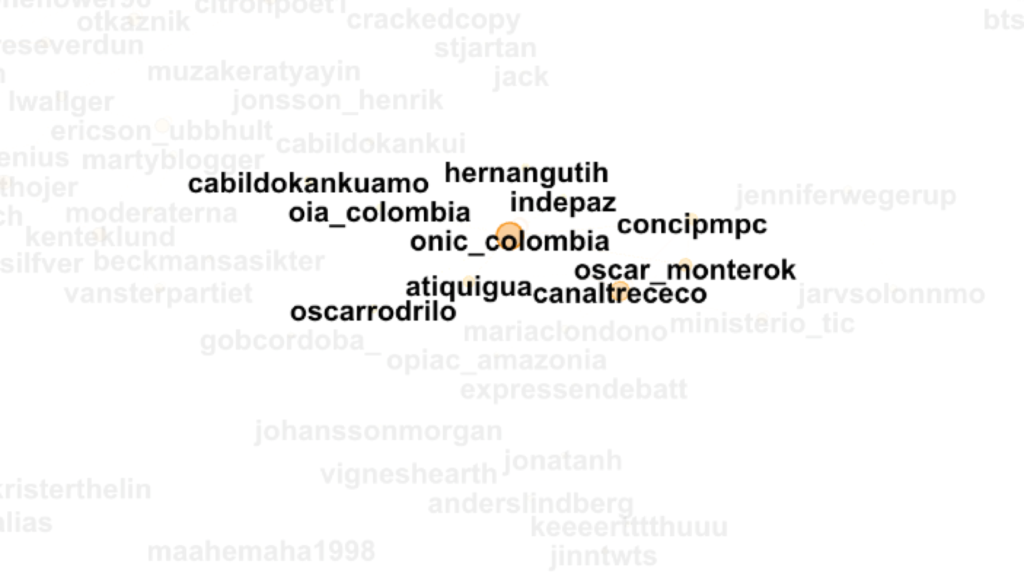

- Hay dos nodos que destacan. Un nodo principal que al parecer no discute el tema de la teleserie y otro que sí involucra los actores (organizaciones y usuarios) referentes a el proyecto audiovisual.

Este ejercicio permite el rastreo de varios actores (que no se incluyeron en la tabla inicial para el análisis de redes) y que interactúan con las palabras clave de la teleserie.

Fin de entrada Luis Ospina Raigosa